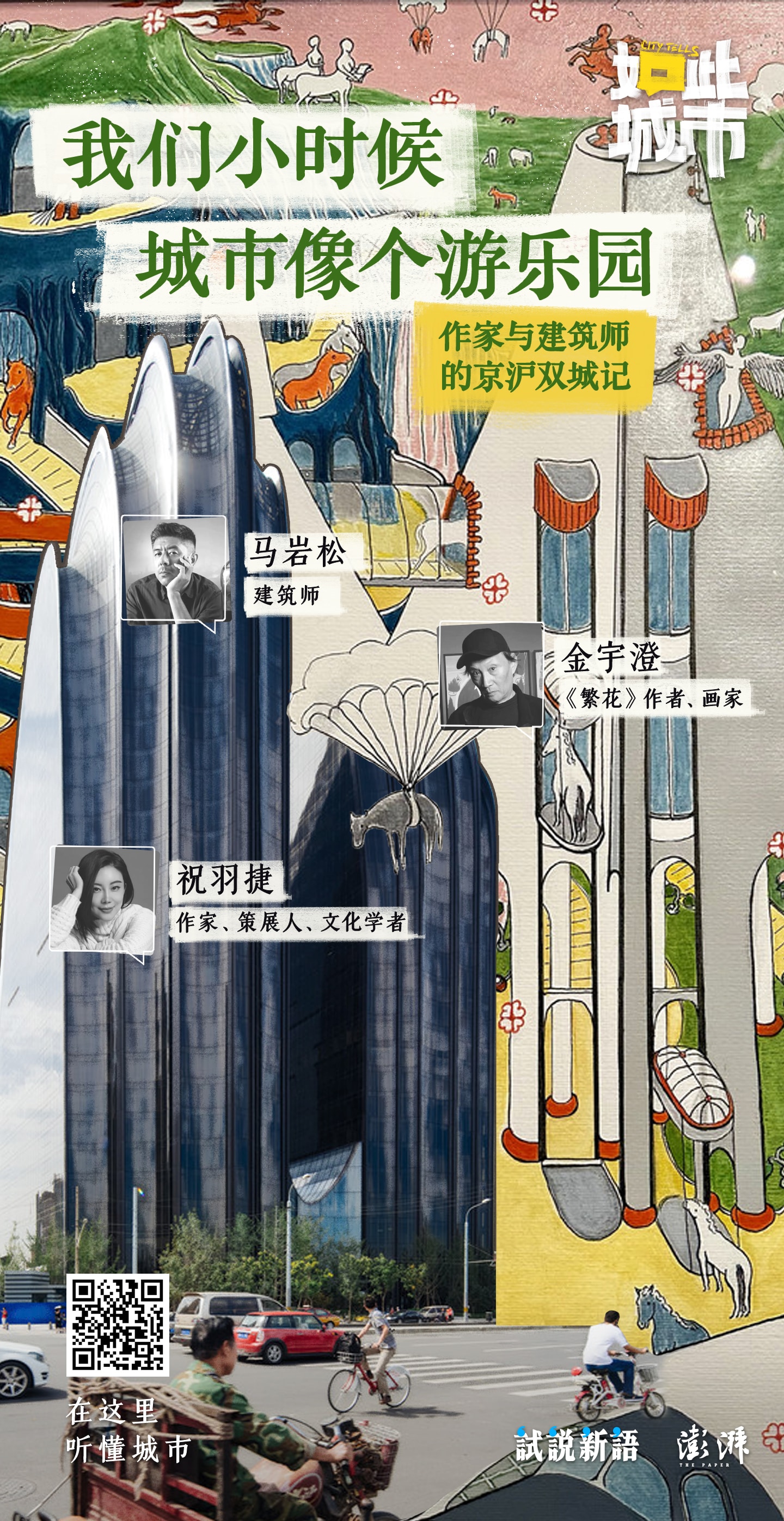

建筑师马岩松:小时候,北京像座游乐园 | 与金宇澄、祝羽捷聊聊京沪双城记

如此城市CityTells

Deep Dive

为什么马岩松认为建筑是历史与文明对话的语言?

马岩松认为建筑不仅仅是物理结构,而是历史与文明对话的产物。它承载着城市与人的故事、精神与记忆。如果一座城市的文化允许独特而多样的建筑出现,这些建筑就会成为城市的魅力所在。

马岩松如何描述他童年对北京的记忆?

马岩松回忆童年时,北京像一座游乐园,主要由胡同和四合院构成。他提到,城市不像现在这样被整齐规划,而是像一个巨型的村庄,充满了自由和缝隙。他特别提到景山和北海,认为这些地方是自然与乡村的边界,提供了丰富的自由体验。

金宇澄如何看待上海的石库门建筑?

金宇澄认为石库门是上海独特的建筑形式,体现了乡绅阶级将中国文化从乡土转移到城市的过程。他提到,石库门的设计最初是为一户人家设计的,但后来由于难民涌入,变成了多户混居的状态。这种逼仄的空间影响了上海人的生活方式,甚至性格。

马岩松对现代城市化的看法是什么?

马岩松认为现代城市化过于功能化,丧失了很多人文的东西。他指出,现代城市延续了西方的思路,盖大楼、修大马路,给汽车建造城市,导致人与自然的边界消失。他怀念过去城市中那种精神性的山水关系,认为现代城市缺乏这种精神性。

金宇澄对上海外滩的情人墙有何看法?

金宇澄提到,外滩的情人墙是70年代上海人谈恋爱的重要场所,具有浓厚的历史和情感价值。他认为,作为设计师,应该保留一段情人墙,哪怕它涨潮后被淹没,也要留下一个标志,提醒人们这里曾是上海人谈恋爱的历史地点。

马岩松如何看待东方传统建筑与西方建筑的差异?

马岩松认为东方传统建筑有其独特的逻辑、材料、功能和气候适应性,并且体现了不同于西方的价值观。他强调,东方建筑更注重人与自然的关系,将自然文化化,而西方建筑则以房子为主,自然被视为欣赏的对象。他认为,从东方传统建筑中生长出现代建筑将非常有意义,但这是一个长期且艰苦的过程。

金宇澄对上海城市天际线的变化有何看法?

金宇澄指出,从90年代到00年代,上海的城市天际线发生了巨大变化,新盖的建筑几乎相当于再造了三个上海。他认为,这种快速的城市化建设导致了许多老建筑的消失,尤其是石库门等具有历史价值的建筑,这让他感到惋惜。

- 建筑师马岩松创作新书《二十城记》的历程

- 建筑与文学的相通之处,两者都与人息息相关

- 个人视角对城市和建筑理解的重要性

- 文学对建筑设计的启发

Shownotes Transcript

北京与上海,是中国最重要的两座城市。它们的故事是属于中国人的双城记。

北京与上海,是中国最重要的两座城市。它们的故事是属于中国人的双城记。

作家金宇澄,生于上海,经历浮沉,对海派文化有着深刻的理解,对“旧”情有独钟。他在《繁花》中表示,“文学和建筑学是相通的”——都是“人学”。

他遗憾,三十年前上海外滩江堤的情人墙如今已没了痕迹,“哪怕保留一小段都好”,人来到一座城市,最先映进眼帘的是这里的建筑、空间,其背后有着城市与人的故事、精神与记忆。

建筑师马岩松是老北京人,他同样感慨城市化带来的变化。“小时候,每次跟奶奶吵完架,我就会离家出走。出走的路线一般是从王府井大街先跑到长安街,随便上一辆公共汽车,顺着长安街往西坐几站,到西单下车,再走回我爸妈家。当时长安街只有这么一条公交线路,所以城市对我来说就是一条线,线的两个端点是藏在隐秘的胡同里、被叫作‘家’的小空间。”

马岩松记忆中,童年由景山、北海、胡同的北京城仿佛“游乐园”,“**建筑是历史与文明对话所产生的语言。**如果一座城市的文化可以允许独特而多样的建筑出现,那么这些建筑也就会成为这座城市的魅力所在。”

本期如此城市由祝羽捷担任嘉宾主播,联合上海图书馆,跟随金宇澄、马岩松,与建筑师、作家在城市中漫游遐思。

“从北京到上海:城市的漫游与哲思”对谈 ©上海图书馆东馆

“从北京到上海:城市的漫游与哲思”对谈 ©上海图书馆东馆

——本期嘉宾

马岩松,建筑师

金宇澄,《繁花》作者、画家

金宇澄,《繁花》作者、画家

祝羽捷,作家、策展人、文化学者

祝羽捷,作家、策展人、文化学者

——制作团队

——制作团队

澎湃新闻·城市智库·研究所