Deep Dive

Shownotes Transcript

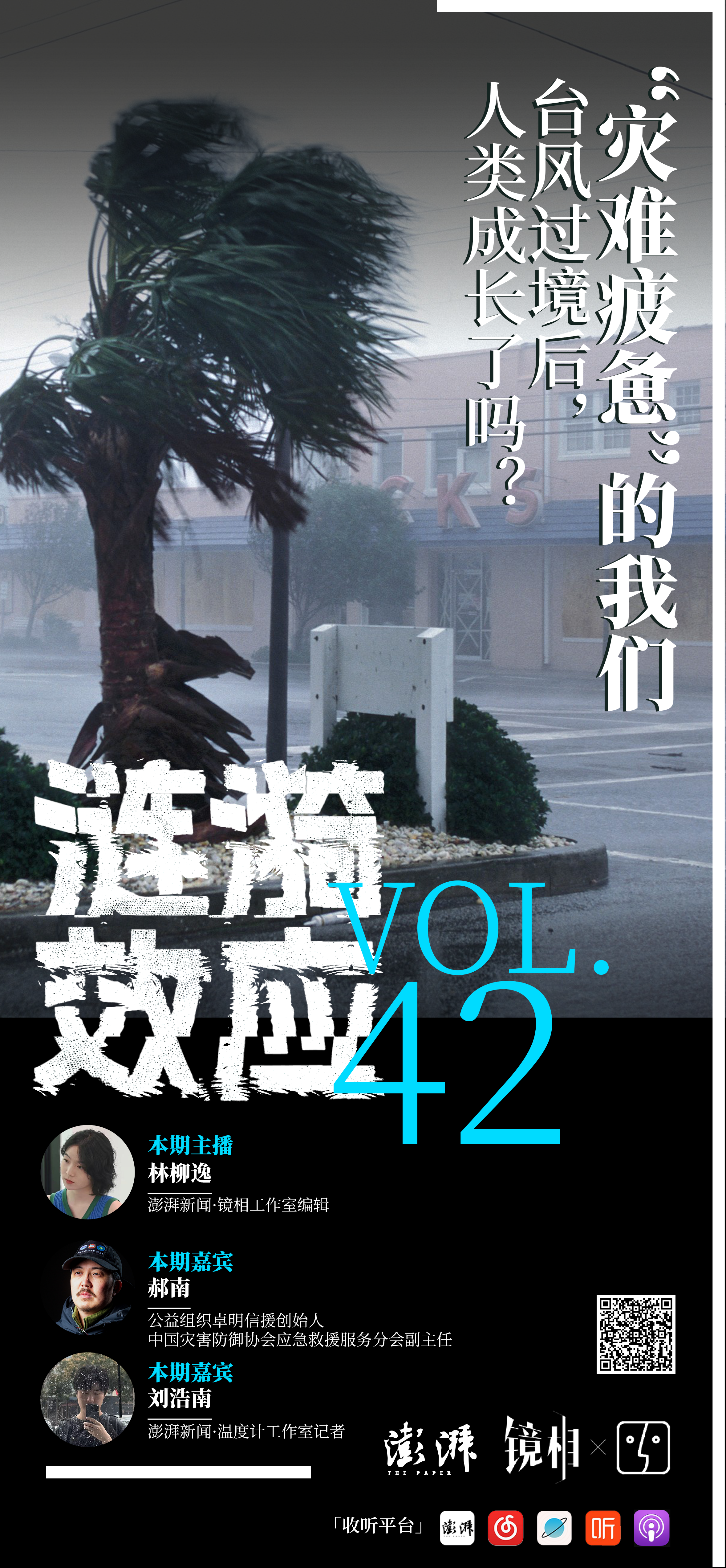

本期节目,我们从史上最强台风“摩羯”聊起,聊一聊台风过境教会我们的那些事,聊一聊我们对救灾、灾后重建等问题的思考。

本期节目,我们从史上最强台风“摩羯”聊起,聊一聊台风过境教会我们的那些事,聊一聊我们对救灾、灾后重建等问题的思考。

回顾这个多灾多难的夏天,从6月初进入汛期开始,不到两个月,我们就经历了20场编号洪水(其中,广东梅州水灾颇受关注),入秋以来,台风的威力也在各方面突破历史极值。在气候变化的严峻形势之下,我们不得不面对一个事实:与极端天气相伴而来的气象灾难,将越来越常态化。

一边,我们面临的挑战越来越艰巨,另一边,我们的力量似乎越来越疲软,注意力缺口、物资缺口等问题逐渐显现。大家似乎开始感到麻木、无力和疲惫,或是在扑面而来的灾害报道面前别过头去。甚至,有公益机构表示,今年洪灾期间他们的募款金额只有三位数。

灾难不是被战胜的,而是被反思的。在灾害常态化的今天,我们是不是陷入了一种“救灾疲惫”的状态?人类真的做到“在灾难中成长”了吗?本期节目,我们想探讨,面对这一次集体性的时代性的危机,一个普通人到底可以做些什么?

【本期嘉宾】

郝南

公益组织卓明信援创始人、中国灾害防御协会应急救援服务分会副主任

刘浩南

澎湃新闻·温度计工作室记者

【本期主播】

林柳逸

澎湃新闻·镜相工作室编辑

【收听指南】

00:06:58 越南正在经历的灾难,与21年河南暴雨类似

00:14:22 直击现场:暴雨中的“一分钟”可以改变什么?

00:18:39 我们深陷“救灾疲惫”?可能是伪概念

00:27:42 爱心救援反成添堵?你以为灾区需要的东西,其实根本不需要

00:28:22 认知误区:我们还在用响应地震的救灾模式去面对水灾?

00:30:19 洪灾救援最大难点:每个地区、每个时段,受灾情况都不一样

00:33:04 何以打破资源错配?信息!信息!信息!

00:35:54 同村不同命:大众舆论对救灾进度的直接影响

00:40:46 中国目前职业从事救灾的公益人,可能还不到100个

00:42:00 “想象”的怪圈:我们对具体灾害场景的认知是虚假的

00:45:27 信息援助如此重要,从业者居然没有工资?

00:58:44 切尔诺贝利周遭妇女至今仍深陷偏见,灾难后遗症远比我们想象的漫长

01:02:42 “灾害经济”?文昌在2014年威马逊台风之后,发展出了远超之前体量的经济体

【本期音乐】

街仔路雨落袂停——郑宜农