Deep Dive

- 郑和下西洋发生在明朝永乐和宣德年间(1405-1433年),历时28年,七次下西洋,到达30多个国家和地区。

- 郑和下西洋的原因复杂,包括政治、经济、文化和军事等多重因素。

- 郑和宝船规模巨大,但其具体尺寸存在争议。

- 郑和下西洋促进了航海技术的进步和普及,特别是航海测量的精确度得到了提高。

- 郑和下西洋对沿海地区经济发展和文化交流产生了积极影响,但对内地地区的影响则存在争议。

Shownotes Transcript

嘉宾|陈晓珊 主播|柯紫

本期节目的嘉宾是任职于中国科学院自然科学史研究所的陈晓珊老师,她的研究方向是历史地理、科技史和海外交通史。作为日知录与江苏人民出版社“思库”品牌联合推出栏目「思想库」的第三期,我们将以《北京的六分仪:中国历史中的全球潮流》这本书为契机,邀请陈老师来讲讲中国古代航海技术与海上对外交流,尤其是著名的远洋航海大事件——郑和下西洋。

明朝为什么要组织郑和下西洋这么大规模的远洋航海活动,它的目标是什么?船队成员都来自哪里?为什么要从内陆西安招募翻译?郑和“宝船”究竟有多大,远洋船是越大越安全吗?中国古代南北方船体的设计有何区别?郑和下西洋对航海技术的更新和普及有什么贡献?六分仪、罗盘、牵星板、量天尺……这些工具都是如何使用的?在船上奔跑竟然能测出船速?朱元璋和朱棣为什么常用内地出身的军官管理船队?锦衣卫竟然在郑和船队里发挥了重要作用?郑和下西洋的水程真的被烧掉销毁了吗?远洋航行竟然衍生出了小说、戏曲作品?“明朝鲁滨逊”有什么精彩的历险故事?

请您与我们一起登上这艘古代巨船,扬帆启航,探索远方的世界吧。

🚢欢迎大家在“小宇宙APP”的评论区留下对本期节目的感想,我们会抽取几位朋友,送上江苏人民出版社《北京的六分仪:中国历史中的全球潮流》一书。

|song list|

昆曲 - 浣纱记·打围

/ 本期节目推荐的书籍 /

《北京的六分仪:中国历史中的全球潮流》

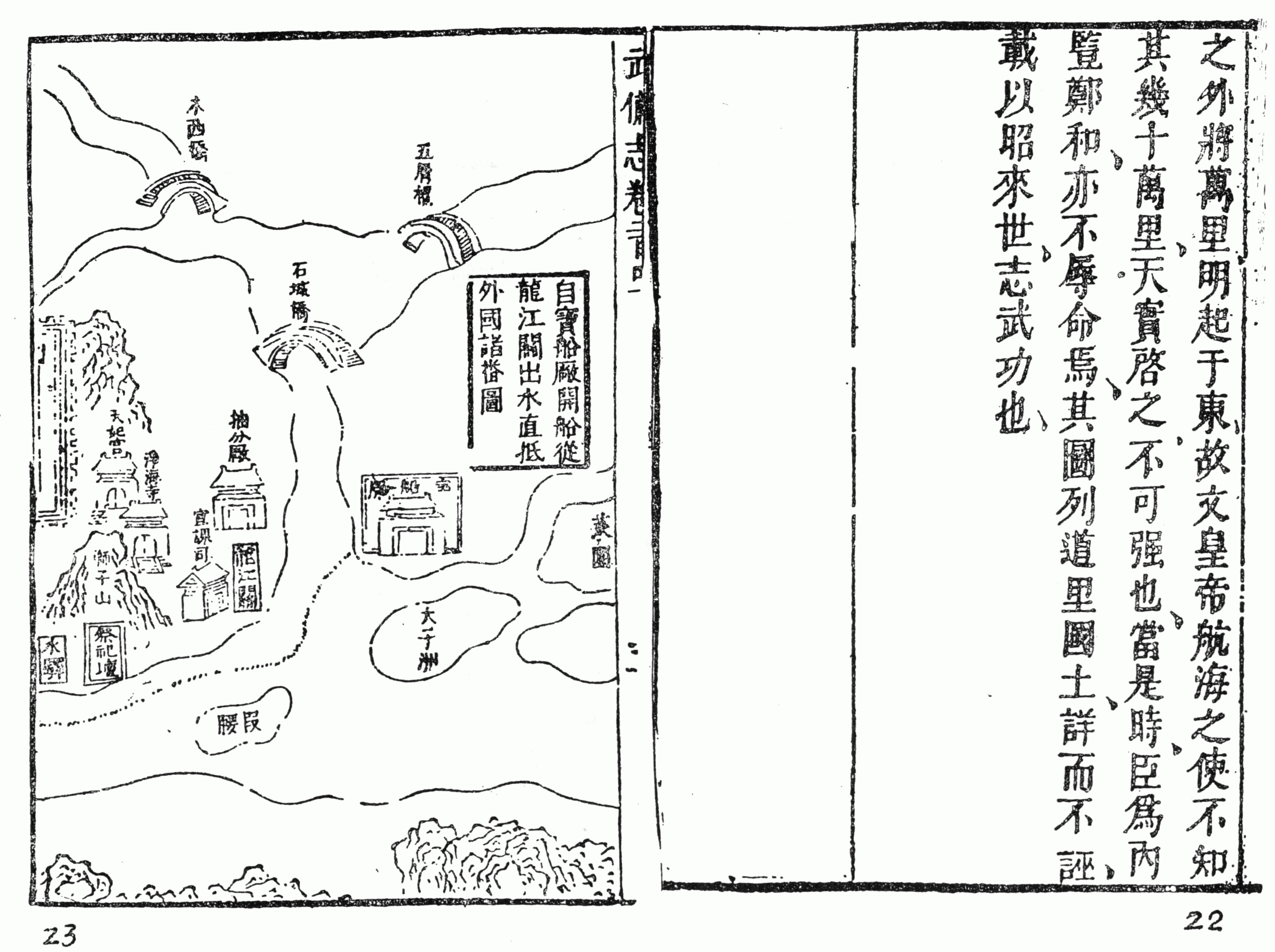

《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图(郑和航海图)》

《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图(郑和航海图)》

/郑和宝船(复原版)/

/郑和宝船(复原版)/

/ 「思想库」栏目的往期节目 /

/ 「思想库」栏目的往期节目 /

/ 听友群 /

《日知录》听友群现已正式开放!进群方式:加李小日微信「bbpark2016」,并提交100字以内入群申请理由(可以是自己的研究方向、喜欢《日知录》的理由、自我介绍、和日谈的故事等等,谢绝大段重复文字)审核通过小日就会拉你入群啦,进群后别忘了自我介绍哦~

/ 商务合作 /

欢迎发邮件至 [email protected]